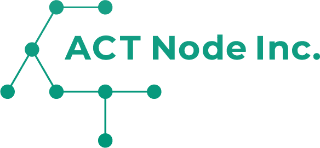

九州北部で最大級の養鶏場である有限会社青木ブロイラー様。アクト・アップを導入し、労働時間20%削減を実現しています。今回は、アクト・アップをどのように活用し、データをどのように見ているのかお話を伺いました。

鶏が好む環境を整えやすくなった。コミュニケーションも活発に

ーーどのようなタイミングで、アクト・アップにデータを入力していますか?

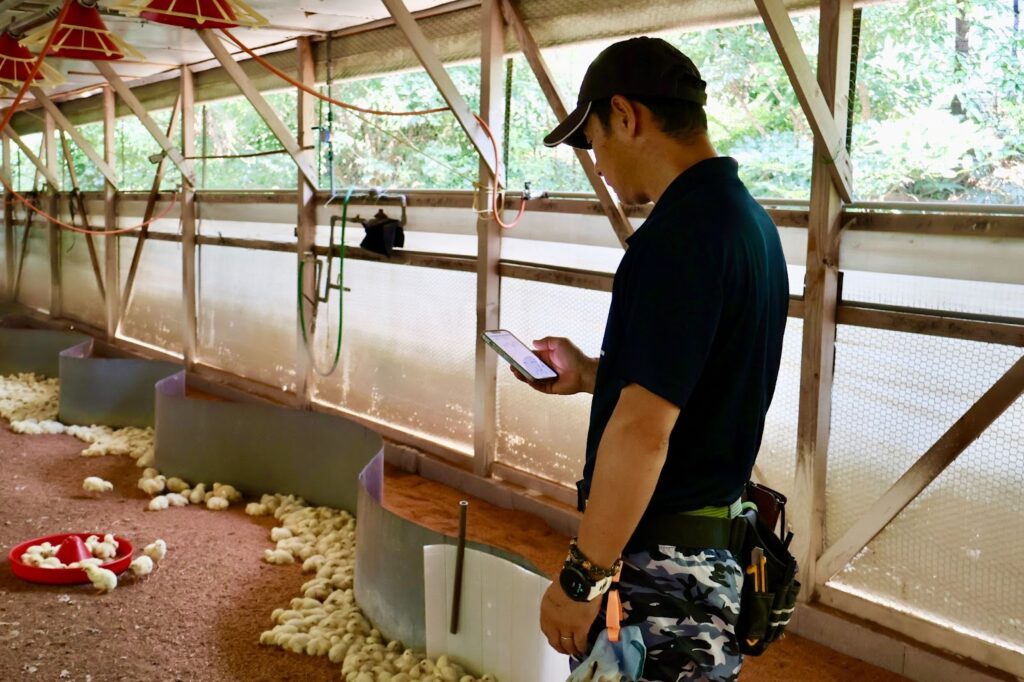

朝7時ごろ農場について、見回りをしながら、鶏舎に入ったときの温度と天気を記入します。死鳥を拾いながら、その数も入力していきます。それを16棟ある鶏舎すべてで繰り返すイメージですね。

その後は1時間に1回程度鶏舎に入り、都度死鳥を拾いながら、数を入力していきます。昼以降も2時間に1度鶏舎に入り「脚弱が増えている」「湿度が高くて床面がべたっとしている」「暑そう」「寒そう」など、感じたことを記載します。

夕方はしっかり各鶏舎をみて回って、また死鳥を拾いながら、数を入力していきます。

ーー事務所のモニターでも、アクト・アップの画面を開いてくださっていますよね。

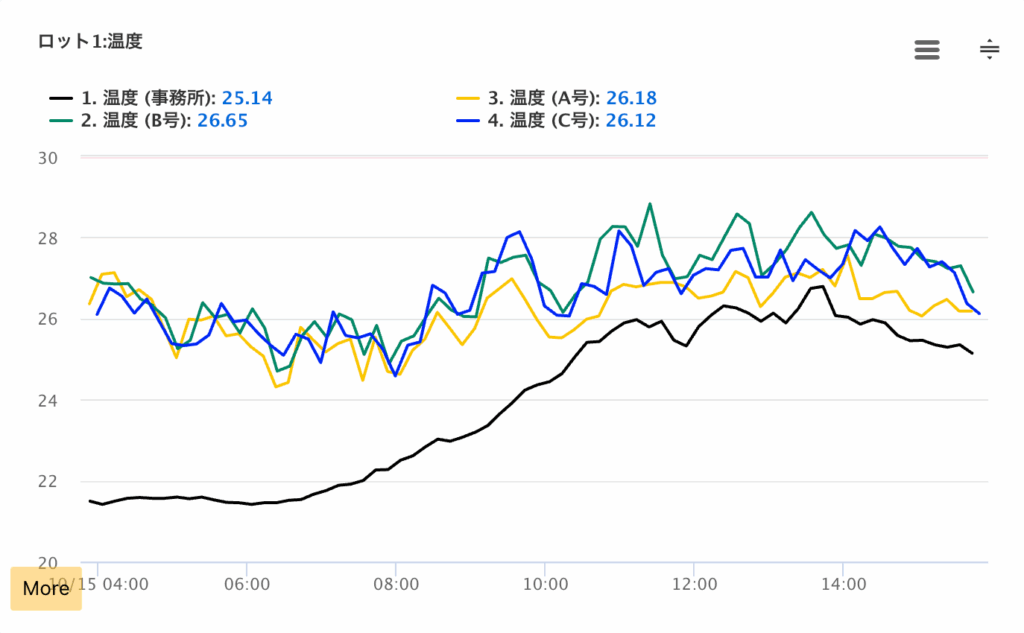

温度のグラフと鶏が映ったカメラの映像を見られるようにしています。鶏舎の温度調整をカーテンの開け閉めで行っているので、グラフを見ながら、外気温が上がってきたタイミングで鶏舎のカーテンを開けます。外気温が下がってきたら、カーテンを閉めにいきますね。

モニターでは、鶏が1箇所に固まっていないか(=寒がっていないか)を見ています。

ーー温度以外で、アクト・アップのグラフをどのように活用していますか?

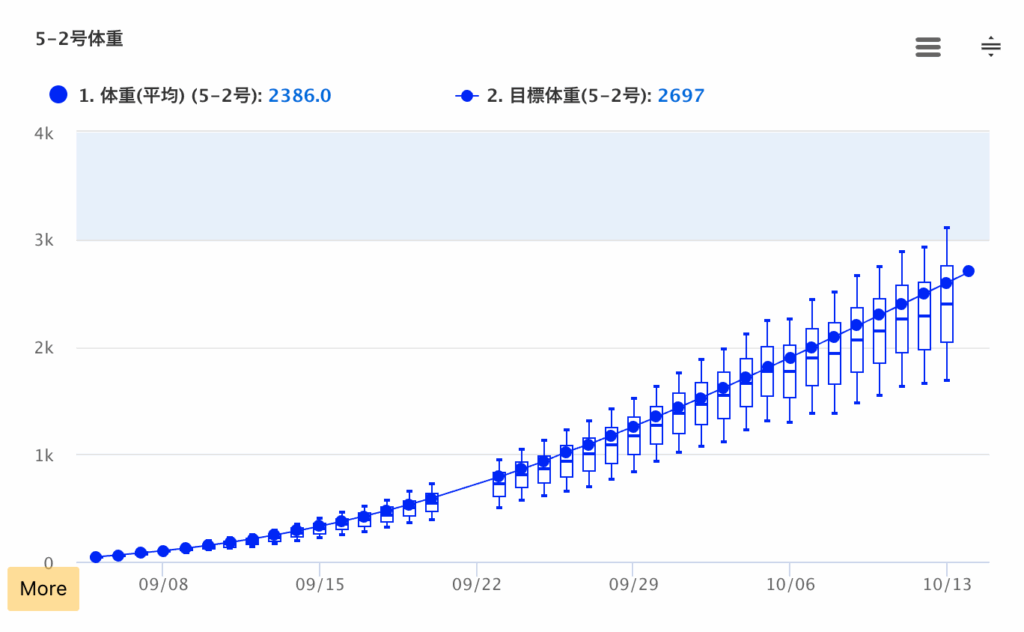

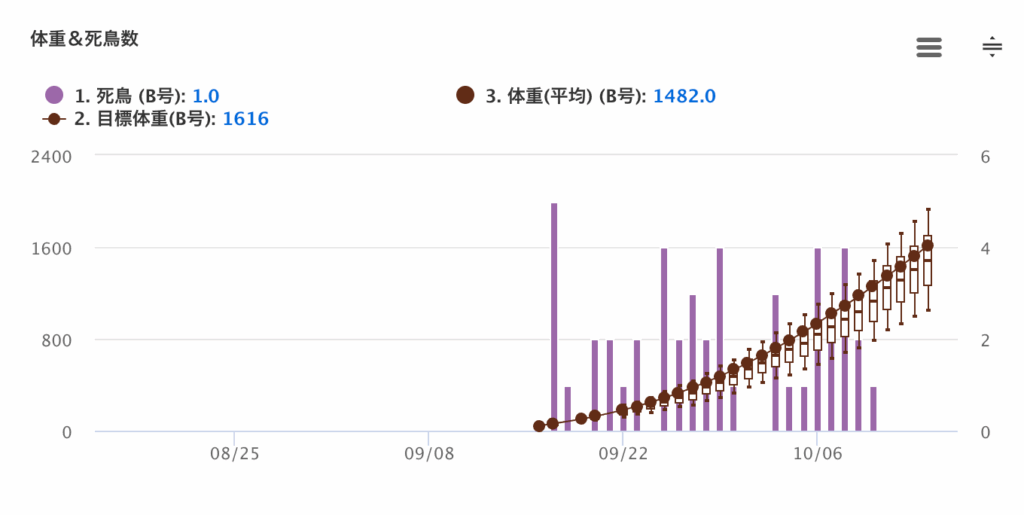

アクト・アップに予め目標体重を入力しておき、AIカメラで自動測定された現在の体重と比較しています。目標体重を下回ってきたら、過去の温度のデータをさかのぼり「この時期の温度管理の影響で、体重が思うように増えなかったんだね」と考察します。その反省を、次回の入雛のときに活かしていくイメージですね。

また、死鳥数もグラフで確認しています。死鳥数が多いと、やはり生きているブロイラー体重の伸びも悪い傾向にありますね。1日に10匹死んでいる日が数日続いた場合は、これから病気になる可能性が高いと判断し、早めに対処をします。

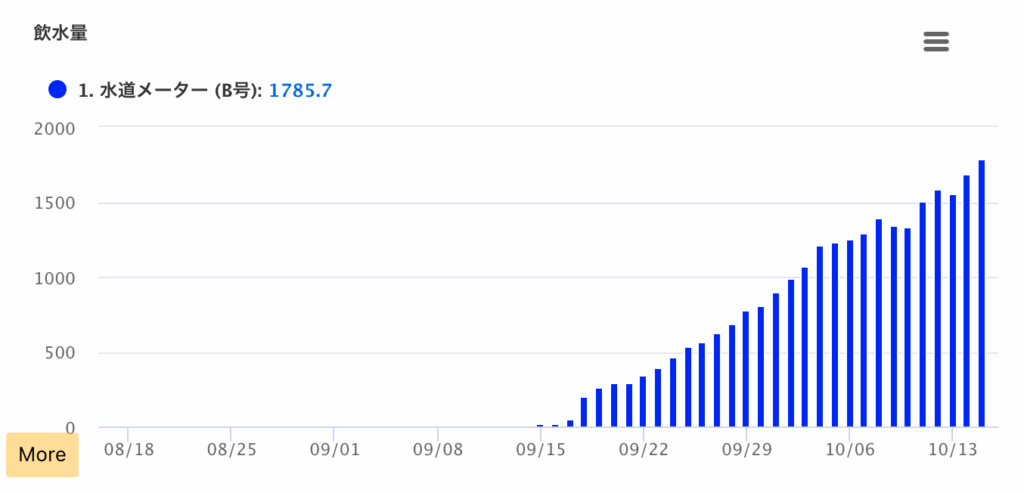

キャプション:飲水量を示したグラフ

鶏には歯がないため、水を飲みながら餌をふやかして食べます。そのため、飲水量と餌の量に相関があります。「餌を食べる量が減っているけれど、飲水量はどうかな?」とデータを確認すると、やはり飲む水量も少ないな、と鶏の行動への理解が深まりますね。

ーーデータを活用するようになって、そのほかにメリットはありますか?

休憩時間も、モニターにはグラフを表示させています。それを見ながら「もう少し温度あげよう」「換気量を増やそう」と従業員同士で話をしています。以前は、感覚で暑いか寒いかを判断していたので「暑くなってきましたね」と誰かが言っても「そうかなあ?」と疑問に思うことも多かったのです。データという根拠を元に判断できるので齟齬がなく、コミュニケーションがスムーズになりました。

ーーアクト・アップ導入前も、温度や天気を記録していましたか?

ノートに毎日記入していましたが、その記録を振り返るのが難しかったですね。いつどこに何を書いたか忘れてしまうこともあれば、数字が書いてあるだけなので日々の推移がわかりにくいという問題もありました。また、1日の死鳥数を数えた後で、都度計算しなくてはいけませんでした。さらに、紙でメモをすると、ボロボロになってしまうし、嵩張るために過去のものを振り返りにくいというデメリットもありました。

しかし、今はスマホで入力するだけで自動で計算されてグラフになり、それをパッと見るだけで視覚的に現状がわかるため、業務のスピード感が格段に上がっています。

また、以前は、決まった時間に鶏舎に入りその時の温度を紙に記載していました。しかし、今は温度がリアルタイムにわかるため、決まった時間に入るのではなく、温度に合わせて鶏舎に入れます。鶏が過ごしやすい環境を格段に整えやすくなりました。

データ活用で病気が減り、出荷率も向上

ーーメンタル面でもメリットがあると以前教えていただきました。

アクトアップ導入前は、鶏舎から1時間以上離れられず、お昼を食べにいくのも難しかったです。今は、従業員に鶏舎の管理を一時的に任せて、畑仕事にいったりと、鶏舎を離れられることが増えましたね。

また、以前は天気予報で「今日は風がやみます」と聞くと、不安でなかなか眠れませんでした。今は温度に応じて警報が鳴るようになっているので、安心して眠ることができ、朝ハツラツとしています。

ーーご自宅でもアクト・アップを確認していますか?

家でも、タブレットで温度のグラフの画面を開き、ノートパソコンで監視カメラを開いています。私だけでなく従業員も、寝るまで見ているようです。起きたらスマホで確認して、鶏舎に向かいます。

ーー品質の向上にアクト・アップはどのように貢献していますか?

カーテンの閉めすぎで、鶏が死んでしまうことがほとんどなくなりました。また、死鳥数の把握や温度管理が正確になったことで、病気が出にくくなりましたね。事故が少なくなったことで、出荷率も上がっています。

今、温度に連動して開閉する自動カーテンを導入しようとしています。さらに労働時間が削減され、事故が減るのではと期待しています。

ーーアクト・アップに関連して、追加されたら便利だと思う機能はありますか?

鶏舎に定期的に入っていくロボットですね。人間が鶏舎に入ると、鶏が逃げていくわけですが、そのときの動き方で鶏の健康状態を把握しています。「みんな元気に動き回っている」「脚弱が出ている」など、判断がつくのです。そのため、常時見回るというよりも、鶏の中に定期的に入っていって、鶏の動きの状態を把握できるロボットが好ましいです。

また、鶏舎に入ったときは、鶏のお尻の状態を見ています。お腹の調子が悪い鶏のお尻は、段々と汚れていくからです。そのため、ロボットにお尻の状態を把握する機能をつけられたらさらに良いですね。

もちろん、人間が鶏舎の温度や鶏の実際の様子を観察することは必須なのですが、いくらか見回り頻度を下げられると思います。

・鶏管理に最も重要な、温度、体重、死鳥数の推移が視覚的にわかるように

・感覚に頼らない根拠のあるコミュニケーションが可能に

・人間の都合でなく、鶏の都合に合わせたオペレーションに

・鶏舎から離れられる時間が増加

・鶏舎での事故が減り、出荷率が向上